第5回:電気ポット・電気ケトル・炊飯器

実験!北海道のおうちの省エネ術 vol.5

こちらに掲載されている記事の、ポイント獲得・抽選応募期限は終了しております。

エネモール会員のみなさんが日ごろ、「この家電って1回いくらかかってるの?」「これってどれくらい節約になってるの?」と思いつつも通り過ぎてきたアレコレを楽しくスッキリしていくコラムです!

電気ポットと電気ケトルどちらがお得?

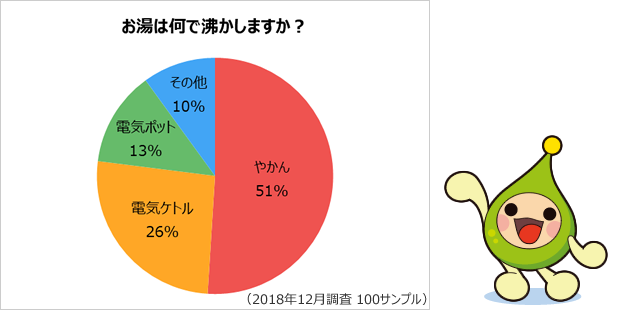

みなさんはお湯を沸かすとき、何を使っていますか?

我が家では10年位前は電気ポットとやかんを併用して使っていました。

しかし、電気ケトルを購入してからは、電気ケトルばかり使用していて電気ポットとやかんはほとんど使わなくなってしまいました。

ここ数年で電気ケトルはとても普及しているようで、私の周りにも電気ケトルを使用している方が多くいます。

実際にみなさんは、何でお湯を沸かしているのでしょうか。

北海道の女性モニターサイト「主婦ラボ」のメンバー100人アンケートで「何でお湯を沸かしているか」を調べてみました。

普段お湯を沸かすのには、やはり「やかん」が根強い人気で半数以上の方が使用しています。

「電気ケトル」は26%、「電気ポット」も13%と続いています。

電気ケトル、電気ポット・・・機能はそれぞれ違いますが、どのくらい電気料金がかかっているのでしょう。実際に調べてみました。

我が家では電気ケトル、オフィスでは電気ポットを使用しているので、それぞれの1日の電気料金を計算してみました。

電気ポット

(容量2.2L / 消費電力量 283kWh/年、0.78kWh/日 ※1)

■湯沸かし2回、再沸騰1回、保温90℃で23時間の場合

1日あたり 23.2円

( 0.78kWh × 29.72円 )

1年あたり 8,411円

( 283kWh × 29.72円 )

※1 日本電機工業自主基準による測定の場合

電気ケトル

(容量 0.8L / 消費電力 1,250W)

満水で沸騰までの時間 4分

■湯沸かし3回の場合

1回あたり 2.6円

( 1.25kW × 4/60時間 × 29.72円 )

1日あたり 7.8円

( 2.6円 × 3回 )

1年あたり 2,847円

( 7.8円 × 365日 )

電気料金はこんなに違うのですね!

でも、それぞれ機能が違うので、一概に電気料金が安いからこっち!と言う訳にはいきませんね。

ではそれぞれの実際の使用例をみてみましょう!

【電気ポット】

オフィスでは保温機能がついている電気ポットがとても重宝しています。

朝8時30分に半分ほど沸かし、朝のお茶を入れ、その後お昼のお弁当のお味噌汁やカップラーメンなどに使うために満水にして沸騰させます。午後のお茶や急なお客さま用にと常に半分以上はお湯が保温されている状態です。仕事中でもすぐお茶が飲め、急なお客さまにも対応できるので、とても便利に使っています。

【電気ケトル】

我が家では、平日主人と私は仕事へ、子供たちは学校へ行くため、日中お湯を使うことはありません。電気ケトルの使用も、朝1回電気ケトルの半分程度お湯を沸かし、夜はほとんど使用しないことが多いです。

休日にカップラーメンを食べるときなどは、家族全員で使用しても満水で2回沸かせばたります。

家に誰もいない状態が多いのでお湯を保温しておく必要はなく、使用するときにだけお湯を沸かす電気ケトルのみで充分だと思っています。

このように、生活スタイルや使用する人の人数によって、電気ポット、電気ケトルの使い勝手が全然違いますね。

また、それぞれの新機種にはいろいろな機能もついているようです。

電気ポットには、ポットの使用状況で離れて暮らす家族の安否確認ができるもの、電気ケトルでは保温機能や温度調節がついたものが発売されています。

電気ポット、電気ケトルという選択肢ではなく、それぞれの特徴でライフスタイルにあったものを選んでいくのがよいですね。

炊飯器の使い方

毎日の食事でかかせないものといえば「ごはん」ですね。最近は白米だけでなく、雑穀米や玄米なども人気のようです。

我が家では今は炊飯器でお米を炊いていますが、数年前までは、ガスを利用して圧力鍋で毎日お米を炊いていました。

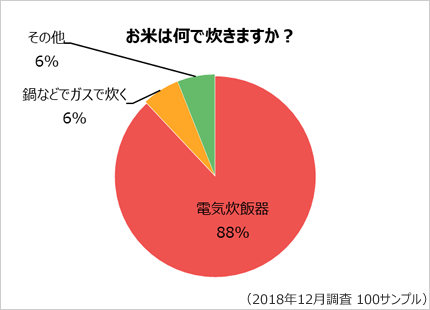

みなさんは毎日お米を何で炊いているのでしょうか?

88%の方が「炊飯器」でお米を炊いているのですね。

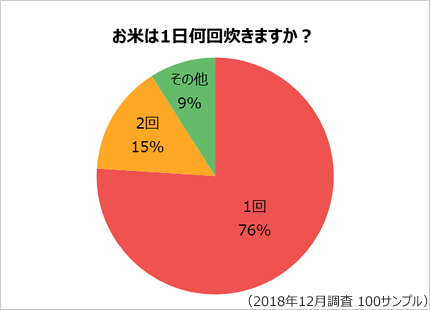

では、1日何回お米を炊いているのでしょう?食べざかりの子供がいる家庭やお弁当が必要な家庭、夫婦二人の家庭など、その状況によって違うと思いますが、調べてみました。

「1日に1回」という方が76%いますね。

同じ「1回」でも、一度炊いてそのあとは保温している方、保温はせずに食べるときにレンジで温めなおして食べる方、など様々だと思います。

いったいどの方法が一番節電になっているのでしょう?毎日のことなので、少しの違いでも長い目でみると大きく変わってきそうですね!

今回は、

- 朝まとめて炊いて夕食まで保温派のAさん

- 朝と夕食時に炊く派のBさん

- 朝まとめて炊いて、夕食まで常温保存してレンジで温める派のCさん

- まとめて炊いて冷凍保存してレンジで温める派のDさん

それぞれについて、どのくらいの電気料金がかかっているのか調べてみました。

オフィスで使用しているマイコン炊飯ジャーと電子レンジで計算してみます。

それぞれの消費電力量と電気料金は下記のとおりです。

炊飯器

(5.5合炊き / 消費電力 635W)

■炊飯(1回あたり)

消費電力量 140Wh

電気料金 4.2円

( 0.14kWh × 29.72円 )

■保温(1時間あたり)

消費電力量 20Wh

電気料金 0.6円

( 0.02kWh × 29.72円 )

※炊飯器タイマー予約時の消費電力量は含まないものとする

※消費電力量は製造メーカー調べ

電子レンジ

■500W(消費電力1,000W)で1分使用

消費電力量 17Wh

( 1kW × 1/60時間 )

電気料金 0.5円

( 0.017kWh × 29.72円 )

★ 電子レンジ500Wの消費電力は約2倍の1,000W~1,100W

【炊飯器調査結果】

1. 朝まとめて炊いて夕食まで保温派のAさん

朝7時炊き上がるようにタイマーをセット。朝食をすませ夕食の午後8時まで13時間保温。

1日 12円

( 4.2円 + ( 0.6円 × 13時間 ) )

1ヶ月 360円

( 12円 × 30日 )

2. 朝と夕食時に炊く派のBさん

1日 8.4円

( 4.2円 × 2回 )

1ヶ月 252円

( 8.4円 × 30日 )

3. 朝まとめて炊いて、夕食まで常温保存してレンジで温める派のCさん

1日 4.7円

( 4.2円 + ( 0.5円 × 1分 ) )

1ヶ月 141円

( 4.7円 × 30日 )

4. まとめて炊いて冷凍してレンジで温める派のDさん

1日 5.7円

( 4.2円 + ( 0.5円 × 3分 ) )

1ヶ月 171円

( 5.7円 × 30日 )

※レンジでの温め時間は1膳分として計算しています。

Cさん、Dさんの電気料金が安いですね。そして思ったより保温機能に電気を使用しているのですね。1人暮らしや人数が少ないご家庭は、Dさんのようにまとめて炊いて冷凍保存したほうが、長い目で見たら電気料金が安くなるかもしれませんね。どうしても炊きたてにこだわりたい方は、炊飯器のエコモードを使用したり、保温時間を短くするなどの工夫をすると節電になります。

我が家では朝1回炊くのですが、保温を切るのを忘れて夕方まで保温したままのことがよくあります。

これからは、気をつけなくては!!節電は毎日コツコツが大切ですね。

ところで・・・電子レンジの電気料金のところの★印、「電子レンジ500Wの消費電力は約2倍の1,000~1,100W」って、いったいどういうこと???と思った方も多いのでは?

そこで電子レンジの消費電力についてエネモール研究員さんに聞いてみました。

■電子レンジの消費電力について

電子レンジに加熱のため表示されているワット数は、消費電力ではなく定格高周波出力といって庫内の物体を温める強さを表しています。

電子レンジは、マイクロ波を照射して物体の中の分子を振動させて温度を上昇させます。このとき電力をマイクロ波に変換するためのロスやターンテーブルや庫内の照明、制御のための電力など、すべて合わせたものが消費電力となります。

加熱の際、選択するワット数が大きいほど消費電力との差が小さくなる傾向にあるため「大きいワット数で短時間加熱」する方が効率の良い加熱となります。

しかし、安全のため電子レンジや食品に記載の正しい加熱方法をお守りください。

今回ご紹介した、電気ケトル・電気ポット・炊飯器などの消費電力量は、取扱説明書に細かく記載されているものがほとんどです。みなさんもご家庭で使用している電化製品の取扱説明書を一度確認してみてはいかかでしょう。

※コラム内の電気料金はWeb.eプラスBの電力量料金120kWh~280kWh、1kWhあたりの単価(2018年10月現在)より計算しています。

企画:主婦ラボ事務局

「主婦ラボ」は株式会社エルアイズが運営する北海道の女性の情報交換&モニターサイト。

商品や店舗のモニター会員募集中!

http://syuhu-labo.net